Las sirenas (…) por sus cantos imperfectos, que sólo eran aún canto venidero,

conducían al navegante hacia aquel espacio en donde el canto

empezaría de verdad.

Blanchot

Lo que es oído no conoce párpados ni tabiques, ni tapicerías, ni murallas.

Indelimitable, nadie puede protegerse de ello. No hay punto de vista sonoro…

las orejas no tienen párpado.

Pascal Quignard

Mi voz fue como una campana de

bronce pesada sola poderosa

Empujada por mil lobos de plata

que en vez de cantar gruñía

Lotty Ipinza

La Escucha de las sirenas

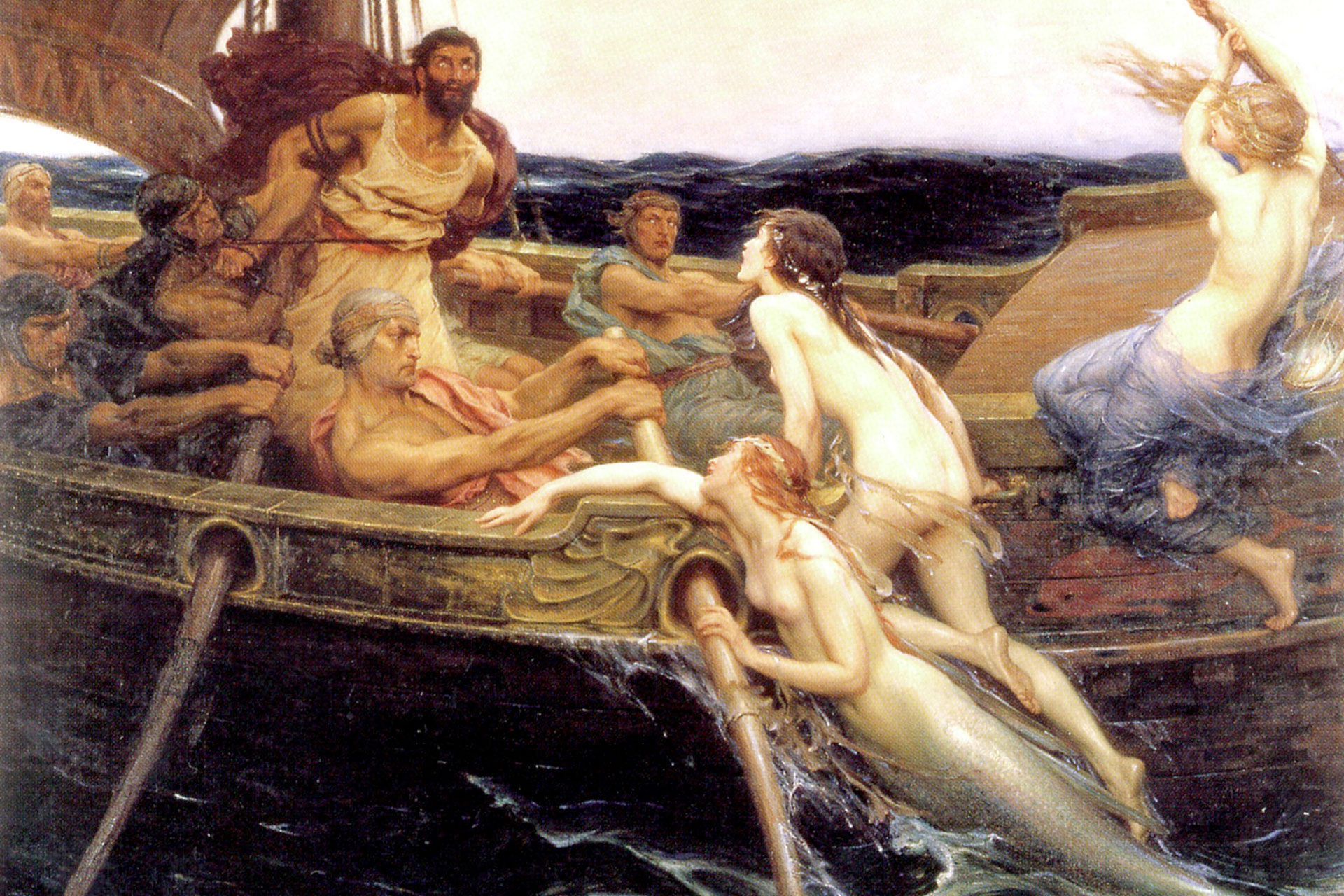

De Ulises hemos heredado la técnica para dominar el lugar donde el canto comenzaría de verdad, bajo las fuerzas de lo titánico, y hacer de la experiencia sensible un «goce mediocre», «des-abismado», como afirma Blanchot en El libro que vendrá. La tecnhé comienza con Ulises, calibrando el vértigo, esquivando el canto pre-humano. La navegación griega es la metáfora por excelencia de cómo se logra un despliegue tecnológico reprimiendo el desconcierto ante lo imposible: el origen. Los cantos de las sirenas presentan este breve quiebre en la contigüidad del relato hacia el imperio automático y explotador de la civilización. Con ellos surge el aspaviento de la intemperie, por ello sus cantos son y siempre serán venideros, búsqueda de lo irreductible. La pequeña señal de un origen es inspiradora y llama a la intuición. Mitad humanas, mitad bestias, el sonido posible de una sirena interpela la Razón, abren nuevamente la aventura en la representación y la singularidad para la experiencia.

La voz viaja más allá del cuerpo que la produce, resuena, se origina de orificios y pliegues cuando estos se afectan por sí mismos y en sí mismos. La voz timbra y es secreción, como las costras, las heces, la orina. Onda migratoria, vibración a través de materias que no tocan, más bien trastocan. La voz se evapora, pero antes penetra, habita y afecta sin órgano. Aire y soplo donde viajan palabras. Más allá, sus ondas son remanentes que atraviesan la subjetividad del escucha. En la expansión de la voz un otro escucha algo de sí que no es “él mismo”, pero se aproxima a lo más vivo de sí, en su piel, al estremecimiento.

La voz llega a nosotros como lo que, en los linderos de la palabra, es residuo y señal sin sentido propio, aquello que se despliega del nombre y se expande. ¿Cuál es, en todo caso, el sentido ulterior de una u otra voz? Concuerdo con el filósofo Jean Luc Nancy, el sentido ulterior de una voz es su necesidad pura de producirse y presentarse como presente, así como el sentido de la escucha es estar siempre alerta y abierta al presente. Por medio de esta doble apertura, la del sinsentido último de la voz y la imposible oclusión total de los oídos, encontramos la resonancia de lo común, un abismo que relaciona a dos sin previa cita, sin anticipación. Este acontecimiento que no podemos capturar por ninguna techné, traducir o reproducir por operaciones inteligibles, nos sitúa nuevamente en la aventura, nos arroja en el azar vital. La emisión y la escucha son nómadas ¿Qué hemos elegido escuchar a partir de cuál cálculo?

Al abismo entre la emisión y la escucha los griegos atribuyeron un mito: el canto de las sirenas en relación al navegante. En este abismo vocal nos hallamos cuando una voz retumba en nosotros sin que la hubiésemos llamado; resonancia múltiple donde la escucha está comprometida por la verdad extraña e íntima del timbre y su onda. Profana sensación en el confort del barco, que habremos de obturar para articularnos nuevamente al palabreo y al destino cada vez más incierto de la técnica.

El chillido y lo sobrenatural

La articulación de palabras, la adquisición del habla, es un proceso de maduración fonética y física que comienza a partir de los siete meses. Lo que llamamos voz es una materia precedida por lo “incomprensible” o lo “amorfo” del llanto, el chillido o el grito. Estas emisiones, vinculadas intrínsecamente a necesidades corporales, a espasmos, a signos vitales, son paulatinamente desplazadas por aquello que se asume como una certeza ante el mundo: el lenguaje. ¿Dónde queda la voz que no explica, la voz que sólo es huella?

En el desgarre de la emisión primera no hay modulación, oclusión, ni siquiera intervención de la lengua como músculo, solo apertura máxima de la mandíbula y expulsión máxima del aire: chillido abisal, combinación de llanto, rugido y exhalación. La emisión humana la inaugura el chillido, donde se intuyen miles de sentidos posibles, pero en esa oscilación el abrigo o el abandono del otro determina cabalmente el futuro del emisor. En una sola manifestación está comprometida la vida del recién-nacido. El chillido no podrá ser confundido con el grito, pues no responde a la enajenación ni a la emancipación de las sensaciones físicas. No es una respuesta, es tan solo evidencia, alerta involuntaria que protege a un cuerpo y a su vez lo expone. El chillido como espasmo sonoro, irrumpe en la escucha y, por lo tanto, abre la cualidad limítrofe del signo: he aquí la voz como acontecimiento, su corte radical con la lengua, garganta pura y abierta. Chillando, el recién nacido ahuyenta a las bestias, antes de que estas descubran la fuente y su infinita vulnerabilidad. Desde la rotunda y paradójica materialidad de su eco, un bebé se introduce en el mundo: “escúchame, puedo morir”, “óyeme, puedo matar”. Quizás este sea el sonido más contundente, celebratorio y terrible, vulnerador y mortífero de la existencia, y las sirenas son su metonimia (¿o viceversa?). Re-escribo entre la voz de Blanchot: Una parte de Ulises tiene cola de pez, ruido de bestia.

Durante los primeros meses, las cuerdas carecen de la propiedad natural de plegarse completamente; la imposible oclusión le da al sonido un aspecto más feroz, carnal y desgarrado. En vano buscamos lo antropomorfo de la voz como fin, cuando su animalidad, enajenada de los límites, es la que arroba o compromete la escucha. Deviene la voz articulación de palabras, pero la memoria del cuerpo porta lo chillante, unívoca muestra de reafirmar nuestra presencia ante la opacidad del mundo sordo. La radicalidad y la potencia del chillido lo acercan a la sobrenaturaleza sonora de las criaturas titánicas, pre-humanas, salvajes. Cuando las palabras nos anudan a la mediocridad y la queja a la condición de víctimas, el chillido (o su imposible), nos obliga a escuchar más allá del rodeo: la voz ulterior, potente, la emisión más secreta.

Perdemos la capacidad de chillar cuando el aparato fonador se cierra y se va produciendo poco a poco lo vocal, pero no perdemos su significancia. No es necesaria su descripción biológica, el retorno imposible del chillido nos muestra la capacidad de coacción del habla no tanto porque el otro espera un decir sino porque el no-decir del habla también tiene un valor. Vislumbramos la idea del chillido porque encarna el llamado vital y la búsqueda de una totalidad infinita, paradójica. Irrumpimos con una postura infinita en el signo y portamos la impronta primera cuando queremos volver a chillar. A continuación, debemos escuchar su remanente, pronunciarnos recónditamente, re-nombrarnos a partir de nuestra potencia.

El sonido de garganta se nos aparece como algo monstruoso. La escucha no lo traduce, lo padece como peligro. El chillido es abismo porque rompe con el sentido e inaugura lo sentido, la curiosidad, el movimiento, la especulación, la acción, el temor. Sin poder evadirlo, nos debemos a él, nos obliga a su escucha. Donde se inaugura esta escucha y no el “entendimiento”, se inaugura también un cuerpo comprometido con la existencia del otro. El chillido inaugura en la escucha el silencio de la vigilia, el otro se ha llamado a sí mismo y nos ha llamado a nosotros.

La voz del abismo sujeta un cuerpo en otro cuerpo, resbala por fuera del lenguaje y se convierte en su resto; y este resto migra hacia los cantos imperfectos, los gritos inimaginables de la tragedia. Su viaje es imposible de limitar, lo dice o desdice la otredad.

Tal vez Blanchot escribe la sobrenaturaleza de la voz de las sirenas apelando a lo indecible o irreproducible del origen mítico de la emisión. Su cualidad de resto, pista o señal de algo presentido entraña la diferencia y por ello ha de ser desplazado por el cálculo. La emisión-límite también es el punto-límite del deseo de emisión, la voz está aventurada nuevamente en su sin-fin. Amarrarse al mástil como Ulises es atestiguar el origen con la razón, al prescindir del cuerpo el navegante intercambia arrobo por fascinación. El ardid que tiene como efecto la fascinación comporta en el mundo contemporáneo la propia resistencia a la otredad chillante del arte. En este sentido, Ulises presta sus oídos pero no su escucha. La tecnhé se consolida como contemplación de las sirenas y no como existencia en su canto.

El chillido del origen, tiene un propósito que oscila entre el puro bios y la pura especularidad de lo que implica. Su indeterminación, lo que no puede o no quiere decir, “rasguña” el sentido y procura lo real en la escucha. Quedarán vestigios de esa sonoridad desgarradora, espasmódica y reveladora en el alarido del orgasmo, en la risa desquiciada de la locura, en los bramidos del dolor. Todos guardan una relación íntima con la excreción del cuerpo, hueca y espaciante. La contigüidad de un cuerpo que, con sus resonancias y no con sus órganos, miembros o materias, penetra. La falta de una voz articulada es también un agujero por donde “no decir” se trasforma en un viaje hacia el comienzo: ¿dónde se halla mi escucha? ¿cuál es mi canto verdadero después de tantos “cállates”?

Dejemos a la voz por ahora como aquello que era chillante, resto o diferencia del decir, lo real de la emisión que, una vez desprendido de la fonación y del cuerpo que la produce, puede palpar, tocar, trastocar. Cierta sonoridad vocal “chilla” arriesgando el sentido del tránsito, de la navegación, poniendo en vilo los cuerpos. ¿Qué acontece en la escucha? Un resto se anuda a la angustia de la pérdida y a la necesidad de una cercanía. Dirá Dalila a Sansón en la ópera Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns: «Mon coeur s’ouvre a tà voix». No mentía, y aun así, lo destruye por un imperio. La fuerza vital de Sansón confiesa: «Dalila, je t’aime!», porque amaba su amor, que era también una promesa de escucha, vilo o silencio ante esa alteridad de una vida que no es más que potencia.

La Sed del canto es la sed del escucha

Estando “a la escucha” el ser está expuesto, pues también está en la escucha de sí mismo. Lo no dicho que se sostiene por la alteridad de la voz ¿será puro silencio o lugar donde se pretende el vértigo? Si en cambio, vemos el lugar inaugural de la voz como una emanación libidinal del cuerpo: ¿no se desprende el canto del cuerpo como lo real de sí para sí, pero también para germinar en el otro una señal de lo real? La voz como diferencia irreductible del sentido no satisface, no genera fascinación o aplauso. Extraña y cautiva, acontece; germina la escucha más íntima, llama al canto, remembrando la voz inaugural.

Pareciera que nos encontramos ante la decadencia de la escucha como campo donde la alteridad de la voz llama aquello de “la voz” que no es humano. El canto chilla como bestia (¿o ángel?) contra el virtuosismo, el cálculo mercantil, el fin utilitario. Se canta y se equilibra el peso de la jornada, se obra una respiración sonora, un modo de resistencia o autoafirmación en medio de la indiferencia del mundo. La escucha también debe afirmarse como apertura máxima: silencio vital, silencio donde pulsa la contemplación y no el mutismo, la muerte.

La escucha en la cultura persigue y rechaza el chillido. Lo halla en las emisiones de ciertos cantantes, oradores, instrumentos, sonidos aislados y los convierte en objetos de culto para no pensarlos o, en todo caso, dejarse arrobar por ellos. En el caso específico del canto no se trata de voces que rugen, de vociferaciones, sino de cantos que anudan al otro en ese lugar intersticial que es la escucha de sí en la emisión enigmática. La reproducción técnica o accidental de la potencia de lo vocal puede satisfacer al emisor y al oyente; en el mercado del sonido hay escatología del oído y espectacularidad de las voces. Pero la voz que chilla, inerme y bestial, sujeta al que canta y por ende compromete la escucha en la cultura, la arroja otra vez en su no-humanidad vulnerable.

La emisión desgarrada es siempre entrega subjetiva, afectación de sí para sobrevivir en lo desconocido. En otras palabras, cuando un cantante se vuelve “sujeto de su voz” para protegerse y a su vez revelarse en el mundo, invoca la escucha verdadera. La voz revela un cuerpo nómada, sin mástil ni ojos, ciego en el desierto, errante en el mar. Puede la voz beber de sí misma, flotar más allá de sí, aguardar… El cuerpo de la voz entra en el recinto del autoerotismo, sale riesgosamente con algo o nada, con otro o nadie. Las sirenas emergen, necesitan hacer memoria en la escucha humana. La cultura se fascina, aplaude, teme, pero no olvida.

El cantante está sujeto a aquello que en su voz es inerme y ruidoso, sin terapéutica ni filiación, en principio y siempre su resto. Canta ante un público amarrado al mástil que, sin embargo, queda expuesto en el abismo, en lo inconexo de la cultura, a aquello que en ella puede volver al vilo. En ese inequívoco momento, emerge lo que se calla cuando hablamos, nuestro ruido bello de bestia.

El sujeto de la voz

El cantante, mientras más sujeto se muestra de su voz, más monstruoso y por ello más erótico se vuelve ante el público. Los intérpretes legendarios exponen con la potencia pura del cuerpo lo más recóndito de nuestro existir. No son idénticos a sí mismos, ni virtuales como un actor, son, en la escena musical, la voz no-humana. Sus particularidades no son tan fácilmente legibles desde el “yo” biográfico o el personaje del escenario, sino a través de lo bestial, fragilidad expuesta donde se hace del rostro la desarticulación del habla, escena de inimaginables momentos vitales-vocales.

El sujeto de la voz deviene en legendarios cantantes como Janis Joplin, Maria Callas, Edith Piaf, La Lupe o Carusso, una suerte de entrega y caída necesaria. Mucho antes que la elección de una vocación o disciplina, el canto se manifestaba como el cuerpo más cercano al deseo, sobrevivencia a la hostilidad del mundo, a su indiferencia y autosuficiencia técnica. El deseo de canto se vuelve inmanente a la liberación de la vida, emancipándose de la “cohesión social”, del “hablante racional”, así como de “la virtualidad” de los alter egos artísticos. El carisma y la fuerza de los cantantes se condensaba para darse, sujetarse en el otro y olvidarse de su origen, por ello “el divo” no es el sustantivo apropiado para esta suerte de desprendimiento de lo mundano.

Veremos a lo largo de la historia pocos cantantes alienados impúdicamente a la necesidad subjetiva de voz, veremos escasamente tal sed de canto. La renuncia definitiva al resguardo: el humano hablante se intercambia por bestia chillona, se vuelve nómada en los lenguajes en el descampado del escenario. Su goce propio se transforma en goce cultural produciendo un espacio de resonancias ilimitadas. Por la escucha y por la emisión, el cantante que no cuida de sí sino de su sonido, llama a ser sacrificado y por ello trasciende. Por su ser elemental hacemos de ellos objetos de culto, antihéroes de la academia musical, referentes trágicos en el cuento popular.

Como todo arte performativo, el canto es gasto corporal, virtuosismo, trabajo inmaterial. La voz deviene alteridad que rompe con el mero ejercicio técnico cuando intima con lo monstruoso de una vida. Esto es, antes que nada, una voz interpelada por la tensión vida-muerte.

No bastará la originalidad, el estudio o la necesidad de salario. El “aura” del canto, su cuestión irrepetible e irreproducible, aquello que se esfuma pero antes trabaja, viene dado por el lugar más común pero, paradójicamente, más recóndito, dejado y desplazado del autoerotismo: la excreción de sí, y de hacer de esta materia desarticulada de los códigos sociales una obra. Cada gesto de canto funciona como una “salida” o “desnudez protegida”, el despliegue de una potencia primaria de sobrevivencia, instinto o impulso que está más allá de la belleza y su instrumentalización. En su compulsión, tan grotesca como mortífera, el intérprete va capturando el amor del público, su morbo ante esa voz que es sexualidad irreductible. El canto-chillido o el canto-desgarre es una costra descubierta que ensucia la norma de los placeres divinos o sublimados.

El único trabajo alternativo a la prostitución infantil que conoció Edith Piaf fue el canto. Como cualquier hija de circo, no posee experiencia en otro oficio que no sea el de prestar para otros algo de su cuerpo. Abandonada, la niña se sujeta a su voz, canta y se salva de otras formas de ser vendida. ¿No queda acaso un sujeto más vulnerable por incorporar en su rostro la marca de lo ambiguo, lo dislocado, lo fuera de lugar o de centro posible? ¿Lo bestial no es lo encantador de su existencia? Y ¿cómo el resto chillante de una voz se vuelve sobrevivencia la violencia sexual afectando, resonando, resintiendo su alrededor para descolocarlo de sus imposturas?

A nadie le importa si Edith se salvó o no se salvó de la prostitución, solo a su voz importa; la experiencia de su escucha toma de ella el desgarre, donde encuentra su propio chillar callado. En el reverso de su mendicidad brutal, Piaf se convierte en gorrión, vuela con el “non, je ne regrette rien”.

La apertura total de la garganta durante la fonación, por más articulada que esté al lenguaje musical, se escucha por encima del lenguaje mismo. Es el caso de Janis Joplin, donde el deterioro máximo de las cuerdas vocales produjo una evidencia que está más allá de la letra: “Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz?”. El carro y el dios se ven vulnerados por esta emisión específica de órganos mortificados por el goce de chillar. Todas las letras de Joplin son revolucionarias, románticas, de renuncia y denuncia, pero no parecen subvertir tanto como lo hace su sonoridad, que moldea arbitrariamente su cuerpo. Al mismo tiempo, para que dicha fonación exista, la cantante vive al margen de su de niñez tejana, conservadora. Desde su origen hasta su más expansiva y especular resonancia, Janis es una constante prosecución de “huecos”, de “caídas”, de los “sinsentidos” de un cuerpo, un ego, un nombre, o una imagen desterrada en la memoria. En el rock, todas quieren cantar como Janis Joplin, pero la verdad es que nadie quiere morirse haciéndolo. Es por esta infinitud de su voz que su cuerpo ha pagado. Janis ha quedado inmortalizada como abismo o alteridad en la escucha.

La escucha en la cultura necesita fetichizar personajes y construir biografías para asir el desenvolvimiento radical de la voz de los intérpretes. Aquí, al contrario, proponemos imaginar la voz del intérprete como si fuese una cáscara. Un cantante que antepone un resto de sí mismo pagando con su “yo” y la vejez prematura de su cuerpo, para existir con el otro.

Ningún virtuosismo o espontaneidad, ninguna composición hubiese impactado en la escucha de la cultura si “la primera gran intérprete de rock” no hubiese hecho de la disfuncionalidad de su vida la escenificación del ruido inaudible que llevaba impreso su cuerpo. Joplin antepuso su emisión en el escenario como un llamado. Su autopsia reveló la ausencia casi total de cuerdas vocales. Su voz afónica, saturada de vacío, la hizo cantante de lo verdadero, una bestia con cara de niña, una sirena suelta en las ciudades de Norteamérica.

Cada cultura domestica y obtura su escucha. Somos los Ulises que “escuchamos” amarrados al mástil para no perdernos en el encuentro de una señal olvidada y verdadera. Por ello, porque queremos antes que nada escuchar, desconociendo esa señal, seguimos hablando incesantemente de las voces de Joplin, Callas y Piaf, acaso para no sentir (lo que equivale a gozar mediocremente) nuestro chillido, nuestro resto de bestia inerme. ¿Dónde empieza nuestro canto verdadero?, ¿no será en la escucha verdadera? ¿Será el canto verdadero una energía infinita donde boca y oído deben abrirse al máximo para descubrirse ingrávidos y nuevos? ¿Será que allí, en ese espacio de verdadera resonancia, se produce el canto orgiástico con el que viene a nuestro encuentro la pura especularidad del sonido de la lengua?

El chillido penetrante y metálico se vuelve pronto un residuo inmemorial para dar paso al llanto que empieza a articularse con los registros del habla. Vienen los mugidos, las vocalizaciones, los balbuceos, el juego. La voz se convierte en retozo que llena el orificio oral, resiente la boca, descubre la danza de la lengua, vocaliza, preparando la emisión para sujetarla a futuras palabras. Entre el aprovechamiento máximo del cuerpo fonador y este estadio de la voz-juguete es posible acaso identificar el virtuosismo de Maria Callas. Cabría preguntar: ¿por qué el perfil de Callas concuerda por excelencia con el del intérprete-sirena? Callas es el rostro de un sonido al límite de los cánones operáticos. La ópera y todo lo que se circunscribe en torno a ella se encuentra claramente delimitado. La ópera de Callas fue única porque se alimentó de los riesgos corporales, de sonidos que eran puro gasto: Callas-falsete, Callas-ronca, Callas-soprano, Callas-mezzo, Callas-recitando, Callas-todoynada; pagó la muerte súbita y prematura de su voz.

La Callas-limítrofe presenta siempre un umbral peligroso para el intérprete y la Escucha, para la cultura académica, para el capital que la sostiene y la crítica que la escruta. Por ello, sus instancias de recepción han terminado mitificándola, o desnudándola exhaustivamente. La intérprete, como artefacto que tiende a la obsolescencia, nos arroja siempre a lo real o indómito de una voz hecha “burla”. Por donde silenciaba su “ego” despertaba la garganta-juguete. Así, su canto nos obliga a reinventarnos la escucha de la ópera misma. Más que autora de su propia voz, Callas lleva al máximo lo que puede ser la invención de un intérprete, reproduciendo todo como le era posible, como estaba a su alcance, como su deseo imponía no ser artefacto.

Callas «horadó / socavó / dinamitó / toda / posibilidad / sonora»[1], escribe nuestra cantante chilladora Lotty Ipinza, intérprete venezolana que supo muy bien arriesgarse en el sonido con traje de hombre y lírica de cabaret. Dieron la voz, la dignidad y las confundieron con “divas”, pues su singularidad es difícil de pronunciar: habían hecho un pacto con otras fuerzas, sobrenaturaleza humana o no-humanidad que se canta.

La escucha cultural del “canto verdadero” se cierra, se transforma en mástil, convirtiendo la obsesión de Callas en “divismo”, disfrazando de “cultura pop-rock” el displacer de Joplin, estetizando y haciendo de la voz agotada de Piaf un “valor nacional”. Los semblantes biográficos de las cantantes que arrojan algo de sí mismas públicamente para proteger lo vital de sí y del otro, se pierde en las lecturas mediocres o poco arriesgadas.

Pero esos cantos que fueron demasiado verdaderos, mitificados y extraviados en forma de vestales, trascienden el papel de la cultura, reivindicando al intérprete como lugar verdaderamente poético. Las sirenas vuelven al mar para recordarnos la escucha de lo posible, lo venidero, el estadio anterior de todos los relatos. Vuelven para hacer del arte una emancipación. Queda la pregunta de si, justamente, como en ese encuentro entre el canto, la escucha y las potencias más originarias de la creación, no existen cada vez más sujetos marginados de su propio chillido, hombres y mujeres de carne cuyo sinsentido audible está destinado a la vergüenza o a callarse, al ¡shhhh! En contraposición al oído escamoteado por el amarre y el mástil, preferimos la escucha en el riesgo del océano, de los chillidos que inauguran el tránsito por el mar sin punto de llegada.

[1] Ipinza, Lotty. Vastas Sombras Diálogo Nocturno. Monte Ávila Editores. Caracas, 2004. p 66.

Sobre la autora:

Janis S. Denis es Licenciada en Letras por la UCV (2012) y cantante lírico formada en el Conservatorio Pedro Nolasco Colón (2014). Actualmente desarrolla su tesis sobre “La escritura de la voz” para la Maestría de Literatura Latinoamericana de la USB, donde también se desempeña como investigadora del grupo Formas Profanas/ Laboratorio de Pensamiento Crítico. Colabora con la sección de arte contemporáneo «poéticas» de la plataforma periodística frontal27.com. Le interesa la exploración del arte como un oficio transdisciplinario, la investigación del canon artístico latinoamericano, la innovación en la interpretación musical, así como la a-referencialidad y la abstracción del lenguaje poético.