La música no fue un invento de las civilizaciones humanas: fue una «revelación», un «encuentro». Porque fue descubierta por el hombre entre los sonidos del mundo: la reconoció como deidad sin rostro, espíritu sagrado y ancestral. La música no tiene cuerpo. El sonido es su ilusión de corporeidad, vibración fugaz y sutil que se desplaza en ondas expansivas: la música se hace presente en una especie de ausencia, permaneciendo inaprensible, como un perfume, como un sueño. El sonido, el carácter sonoro de la música ―su aspecto físico― es una ilusión vital que nos seduce, un código secreto, un señuelo. Y es principalmente un vehículo, una herramienta a través de la cual se manifiesta. El sonido es a la música lo que el cuerpo es al alma. Pero es fundamental acotar que el sonido es un cuerpo a la vez físico y etéreo: físico porque es un aspecto perceptible de la vibración y etéreo porque transporta consigo energía sin materia.

Estamos acostumbrados a pensar que escuchamos solo sonidos ―el espectro acústico― cuando escuchamos música. Y hablamos sobre sonidos, recordamos y analizamos sonidos, tipificados con nombres de notas, nombres de acordes, números de frecuencias y de simples o elaboradas formas musicales. Pero la verdad es que la música se esconde detrás de los sonidos. La música es paradójicamente ausencia de sí misma y esta paradoja nos voltea toda conceptualización posible.

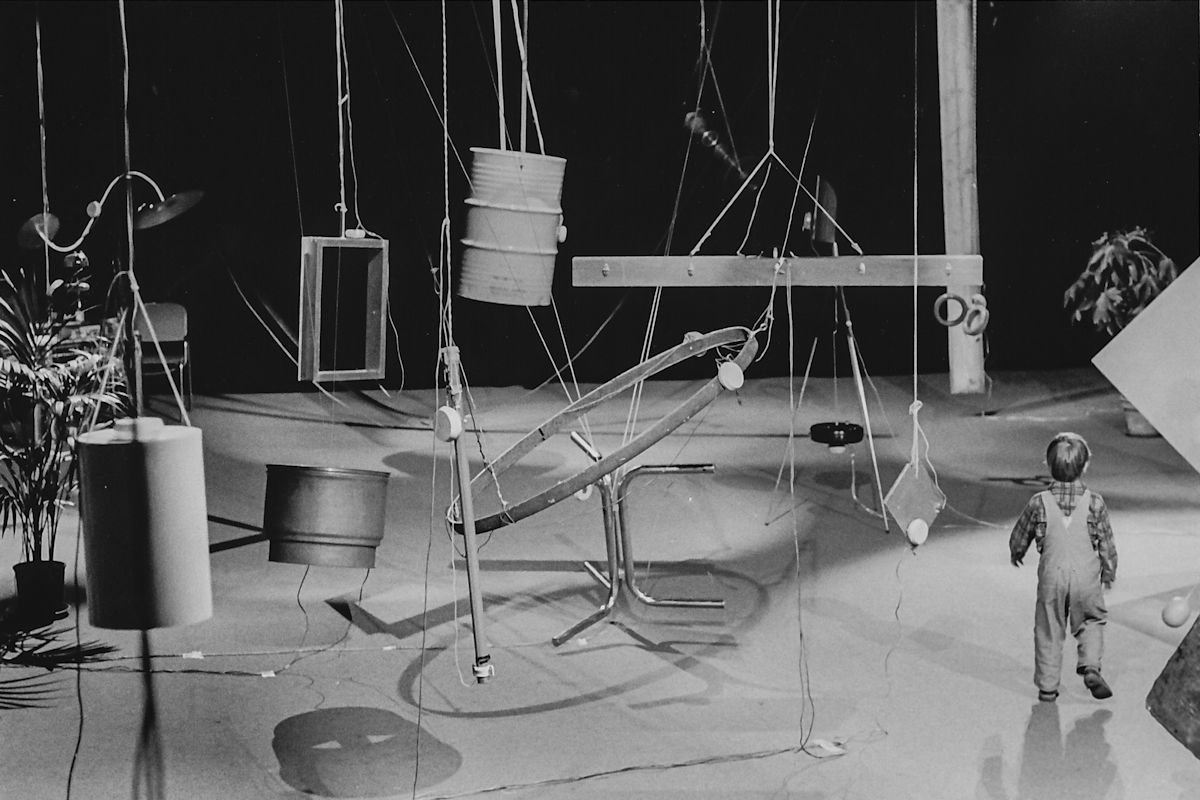

Aunque solemos pensar en la música como una forma de arte, ese es solo un aspecto del fenómeno. Porque la música no solo se manifiesta a través de músicos y/o instrumentos musicales. Cage y las vanguardias hablaron contundentemente al respecto. ¿Quién no ha escuchado majestuosas sinfonías naturales en la lluvia? ¿O elaboradas y sofisticadas conexiones y coincidencias de sonidos aleatorios entre sí? ¿Quién no se ha deleitado con esa infinidad de sonatas habidas en los cantos, aullidos y bramidos de aves, mamíferos, cetáceos e insectos? ¿O esos poderosos ritmos hipnóticos generados por las grandes maquinarias de la Era Industrial? Y de manera contraria, ¿cuántas veces no ha pasado que percibimos alguna obra musical o canción, como simple ruido? ¿O incluso obras o interpretaciones de obras tan faltas de vida y espíritu, que en vez de música se escuchan como simples sonidos estériles? También podemos preguntarnos cuántas veces nos ha sucedido que algo que nos parecía simple ruido incomprensible, bajo otras circunstancias sí logramos apreciarlo como música y viceversa. La música puede estar en cualquier parte, es misión de la conciencia encontrarla.

La humanidad utiliza la música, del mismo modo que se ha servido de la tierra, del agua, del aire y del fuego. Pero la música hecha por los hombres, las técnicas desarrolladas para hacerla, son como fogatas en las que pareciera haberse controlado el fuego, o molinos en los que manipulamos el agua, pequeños jardines en los que imponemos el orden que dicta nuestra voluntad. De todo eso, lo que nos pertenece es la técnica para hacer fogatas, la ingeniería de los molinos y la sabiduría del jardín, pero ni el fuego, ni el agua, ni la tierra, ni el aire nos pertenecen; nos son inabarcables. Exactamente eso mismo sucede con la música. Nos pertenece todo el desarrollo técnico que hemos desplegado a lo largo de milenios, nos pertenece porque es expresión de nosotros mismos. Pero la música como fenómeno va mucho más allá de nosotros, no se circunscribe únicamente a las actividades humanas, estas solo le han dado diversas formas de manifestación. Más allá de cualquier época, estética, moda, tendencia, el impulso de la música no proviene del hombre mismo. Es un impulso o una fuerza elemental de la naturaleza, cuyas emanaciones dependen de ciclos cósmicos invisibles. O quizás debiera decir que el impulso de la música proviene de «lo inconsciente», o en todo caso que es un impulso exterior a la conciencia, en el que los humanos participamos como prisma de percepción y refractación; y que en dicha participación es que efectivamente brilla el milagro musical.

El mundo constantemente suena, pero ningún sonido se produce de la nada: siempre está relacionado directamente con algo que lo produce, porque el sonido es la proyección acústica de los objetos y elementos de todo lo que existe, es una de las máscaras materiales de la realidad. El homo sapiens supo pronto reconocer, como sus hermanos los animales, los distintos sonidos de cada cosa y asociar neurológicamente el sonido con aquello que lo produce. Pero la percepción de la música es otra cosa muy distinta. El sonido por sí mismo no es música, es solo la evidencia acústica del movimiento de las cosas. Los sonidos que reconocemos como música son principalmente una experiencia «exterior», son algo que sucede «afuera», en el mundo objetivo, específicamente en las frecuencias acústicas del mundo. «Afuera», en realidad, solo hay esos sonidos y ruidos, pero si la conciencia capta ciertos patrones en esos sonidos y logra leer en ellos un orden, una armonía, una coincidencia, y logra descifrarlos como a un jeroglífico, estos sonidos dejarán de ser solo objetos acústicos y se transformarán en el milagro infinito de la Música, con todas sus ramificaciones subjetivas y sus posibilidades prácticas objetivas.

Al igual que la capacidad de concebir imágenes, la percepción musical es un destello de la conciencia. Lo que hace de cualquier sonido una experiencia musical no es necesariamente la intención de quien produce dicho sonido, sino de quien lo escucha y asimila dentro de sí. El sonido ocurre en el mundo y la imagen también es producto de eventos y espacios externos percibidos por nuestros sentidos; pero en sí, la imagen y la música ocurren en el chispazo luminoso de la conciencia, allí donde se produce todo arte, toda cosa imaginada, donde se cocinan todas las ideas, donde se revive el recuerdo y se engranan los sentimientos. La conciencia es el axis mundi, eje central del cosmos por excelencia. No hablamos del público como fenómeno social, ni del oyente como objeto fenoménico, sino de la conciencia misma como espacio cósmico.

Es en lo «interno» de la conciencia, en el chispazo cósmico de la conciencia del que escucha: es allí donde la música ocurre realmente, donde esos sonidos se despliegan más allá de lo acústico. Por ello, la esencia de la experiencia musical es en realidad rigurosamente subjetiva, individual, incomunicable e intransferible. Porque es el que escucha quien sirve de vasija, de recipiente o filtro en el que confluye y se procesa finalmente la música como una experiencia. La conciencia, su punto individual y único de percepción, es el escenario sobre el que la música finalmente se manifiesta, cual operación alquímica donde la música debe ser «destilada» a través de la humanidad. Y las resonancias ―interiores y exteriores, individuales y colectivas― de esa experiencia son susceptibles de llevar consigo la posibilidad de transformarlo todo por completo. Porque la música es fugaz pero contundente, es un relámpago que al momento en que retumba también ilumina momentáneamente la faz de la tierra. La música transforma los paisajes, se mete por entre los resquicios de las emociones, da sentido a las almas y configura las distintas culturas.

Cada vez que la música, entendida como forma de arte, como expresión cultural, entra en procesos de crisis, surge siempre la disyuntiva acerca de la diferencia entre música y simple sonido ―o ruido―. Como si fuese necesario definir constantemente los límites entre el fenómeno acústico del sonido y el fenómeno espiritual ―o inmaterial― de la música. Siendo siempre un problema de cambio de percepción en la asimilación de la información acústica. Lo que diferencia la percepción de los sonidos en general a la percepción de la música, es que el sonido apunta inequívocamente hacia los objetos que lo producen, mientras que la música siempre apunta hacia múltiples direcciones. La música desborda el fenómeno del sonido y lo transciende. Al escuchar música, la mente genera imágenes, recuerdos, sensaciones y pensamientos que no necesariamente tienen relación directa con los objetos o instrumentos que la producen. Puede ser una sinfonía, una canción pop, el canto de un ave, ruidos de algún artefacto electrónico o simplemente el sonido del mar o la lluvia. Cuando el sonido deja de ser solo referencia y proyección del objeto, y se encuentra atravesado por «lo musical», se advierte inmediatamente una presencia distinta en el sonido, el cual comienza a dejar de ser sólo referencia y se convierte en fenómeno independiente, hinchado de un más allá inmaterial. Pero esto es un logro de la conciencia.

Como arte y oficio, la música es principalmente un fenómeno que se despliega sobre el tiempo. Y no sólo se despliega y se sostiene sobre el tiempo, sino que también logra manipularlo y transformarlo de tal manera que evidencia con gran contundencia la absoluta relatividad del tiempo. De hecho, la música no se rige por el preciso y riguroso paso del reloj, sino que tiene muchos tempi y pulsos a través de los cuales puede articularse. La música sublima el paso del tiempo, lo trasciende, lo desglosa, lo estira hasta por fuera de sí mismo, logrando un milagro metafísico: evidencia la atemporalidad del tiempo. Incluso luego de escuchar música, esta sigue resonando en la memoria y algo de su esencia se revela y mantiene de forma atemporal. Pero no solo de la transfiguración del tiempo se ocupa la música, también logra reducir las dimensiones del espacio y expresarlas en su propia dimensión acústica. Porque la música contiene dentro de sí la altura, la anchura y la profundidad, desplegadas en altura, movimiento y armonía, así como también la música tiene las propiedades de textura, color y peso, llegando a expresar las múltiples propiedades cualitativas, intensivas y extensivas de los fenómenos.

Por ello, no es una exageración decir que la música tiene la extraordinaria facultad de «trascender» acústicamente la realidad, generando con un mínimo o con nada de materia ―ondas vibratorias― una nueva dimensión más sutil y elevada, dentro de la cual pueden experimentarse infinitas posibilidades de realidad. La música es la sublimación del espectro físico del mundo, la transmutación y elevación del Espacio-Tiempo en el que vivimos.

Lo curioso es que aunque la música sea un catalizador fundamental de la humanidad y esté presente de forma importante en todas las culturas, el cerebro humano no desarrolló un «centro musical» desde el cual administrar las redes neurológicas destinadas al acto de escuchar o tocar música. Para hacer posible el desarrollo de nuestras capacidades musicales, el cerebro debe hacer uso y convocar la participación de al menos doce sistemas neurológicos distintos desarrollados para otros propósitos. El hombre logra literalmente reconstruir la música dentro de sí utilizando muchas partes distintas de su cerebro. Porque la música no fue creada por los hombres, simplemente hemos aprendido a relacionarnos con ella. Quizás por esta razón la música se nos hace totalmente inasible. Es muy nuestra, pero al mismo tiempo es una gran otredad. Al igual que ocurre con los símbolos: la música permite un acercamiento a través de un distanciamiento insalvable. Como escribiera Schopenhauer: «La música expresa la quintaesencia de la vida, sus acontecimientos, pero nunca éstos en sí mismos». Y debiéramos agregar que precisamente la música no expresa otra cosa sino la quintaesencia de sí misma, sobre la cual nosotros proyectamos la quintaesencia de la vida, de los acontecimientos, etcétera; es decir, nos proyectamos a nosotros mismos. Por lo tanto, la música siempre ha sido un «más allá» dentro de nosotros, una extralimitación, una caída y un ascenso original, un misterio iniciático, una bacanal alquímica, un conjuro de transformación, ritual de curación, sanación física y espiritual, retorno a los orígenes, anhelo de comunión con el Todo. La música redime del peso de la existencia porque con su aparente ligereza parece trascender la realidad, hacerla más completa sin explicarla racionalmente, al igual que Mercurio (el dios de los pies ligeros) la música también es una mediadora, una mensajera, una vinculadora y por ello redentora.

La música es una fuerza viva, un elemento natural como el agua, es una entidad esencial, extraterrestre, que no pertenece del todo a este mundo. Dialoga directamente con nuestro cuerpo físico y emocional, pero también logra establecer intercambio de información con nuestro inconsciente ―individual y colectivo― y con las esferas de lo mental: nos envuelve como si hablara directamente con nuestras almas. Pareciera manifestarse desde una realidad arquetípica, porque su esencia es inabarcable, indefinible, inagotable. No como una idea platónica de la cual todas las músicas son una copia inexacta, sino la música vista como un elemento vivo de la naturaleza del cual todas las músicas son su manifestación sin que ninguna llegue a abarcarla como fenómeno. Así como todos los fuegos son el fuego ―parafraseando a Cortázar―, podemos decir que todas las músicas son la música. Y lo que la música busca es vibrar, fluir, trascender. Por ello, aunque se encuentre estancada o torpemente manipulada, sigue siendo una experiencia plena de significados y vivencias irreductibles. Incluso en la basura comercial de nuestros días, donde la música se encuentra banalizada y obligada a ser superficial, hasta en la música hecha por el peor de los músicos, en la música peor interpretada de todas, incluso allí el espíritu viviente y eterno de la Música brilla y respira, configurando la realidad con su vibración. Quizás no necesariamente como fruición estética, pero sí como fenómeno inexplicable de la existencia. Una sola frase melódica, una intensión rítmica, incluso un solo acorde o una sola nota bastan para hacer vibrar la música y abrirnos a otros espacios dimensionales. Los músicos, desde los primeros orfeos sobre la tierra hasta los más modernos, son resonadores acústicos que «afinan» o «desafinan» con su música las vibraciones que configuran las dinámicas propias de su época.

Sobre el autor:

Andrés Levell (Caracas, 1983) es un compositor, pianista y escritor venezolano. Ha producido música para distintos formatos orquestales e instrumentales y también se ha dedicado a la improvisación como forma de composición espontánea. Ha recibido diversos galardones, becas y reconocimientos. Sus obras han sido interpretadas por importantes orquestas y agrupaciones, así como por destacados solistas y directores nacionales e internacionales. Como escritor, es autor del libro Apuntes sobre la decapitación y otros textos (2008), ganador en el rubro ensayístico del II Premio Nacional Universitario de Literatura. Desde 2008 forma parte de la agrupación de música experimental El Sagrado Familión.